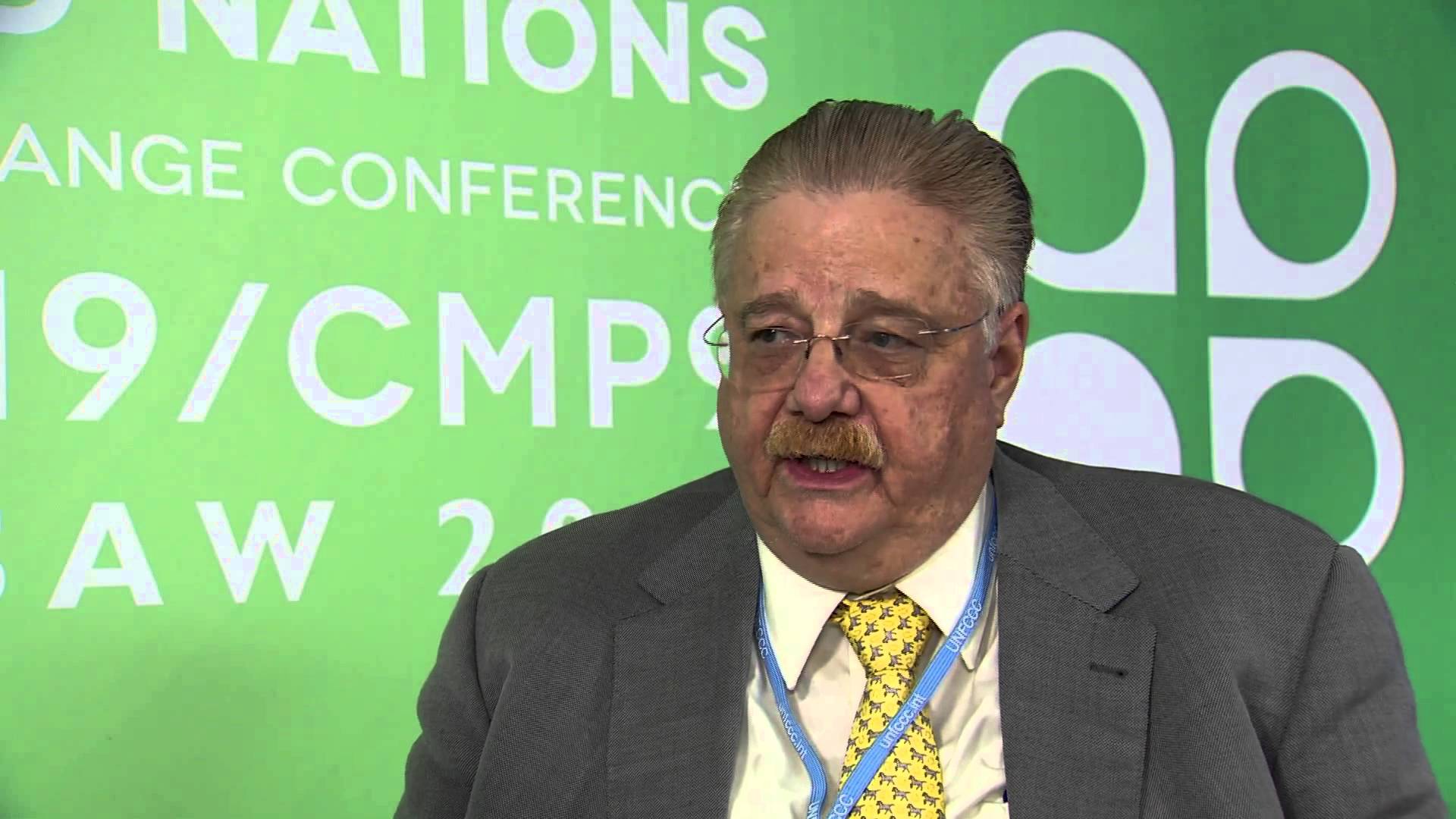

Dans un entretien à «Libération», le chef de la délégation nicaraguayenne fustige le processus des négociations. Et attaque les pays riches.

Paul Oquist Kelley est ministre des Politiques nationales et chef de la délégation nicaraguayenne pour la COP 21. Dans un entretien exclusif à Libération, il explique pourquoi son pays ne rendra pas de contribution décidée à l’échelle nationale, les fameuses «INDC» (Intended Nationally Determined Contributions), qui doivent être adossées à l’accord de Paris sur le climat.

Le Nicaragua est l’un des onze pays à ne pas avoir fourni des contributions nationales volontaires de lutte contre le climat. Pourquoi cet isolationnisme, alors que 185 pays s’y sont pliés, «un succès impensable il y a encore un an», selon Christiana Figueres, la patronne de la Convention climat des Nations unies ?

Parce que ces contributions ne sont pas contraignantes et n’engagent que ceux qui veulent y croire. Parce qu’elles nous mènent sur une trajectoire d’une hausse de plus de 3 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Et qu’on ne veut pas être complice de la mort et de la dévastation à venir, des dommages irrémédiables qu’un tel laissez-faire impliquera. Le Nicaragua n’attend pas pour agir, alors que la température moyenne a augmenté de 1,4 °C en moyenne depuis 1961 et que dans certaines régions, le bond est de 2,4 °C. On a atteint, cette année, 50% d’énergies renouvelables et on veut atteindre une production électrique à 94% renouvelable à l’horizon 2027. On a encore diminué la pauvreté de 8% l’an passé. Et on est le pays où la sécurité est la plus forte en Amérique centrale. Mais on vit sur la Terre et il faut aboutir à une solution universelle face à un problème universel : le climat. Et ce n’est pas l’approche volontariste qui permettra de sortir de l’impasse actuelle. Il faut un accord universel, contraignant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ne vous placez-vous pas en grain de sable qui pourrait faire échouer un accord si compliqué à trouver entre les 196 «parties» de la Convention ?

Non, on est clairement minoritaires, car on se bat pour un accord qui limite la hausse à +1,5 °C, pour laquelle les pays en développement, notamment les plus vulnérables, ne sont en aucun cas responsables. Les pays responsables sont les pays riches qui ont les ressources pour limiter leur émissions, nous aider à nous adapter et échanger des technologies pour que nous ne polluions pas la planète comme eux l’ont fait. Etre minoritaires ne veut pas dire avoir tort. La France était aussi minoritaire parmi les pays riches quand elle s’est dressée contre l’intervention de la coalition emmenée par les Etats-Unis en Irak au motif qu’elle était injustifiée et n’amènerait qu’au désastre et à la mort. Avait-elle, rétrospectivement, tort ? Des voix doivent parfois s’élever pour une justice planétaire, la lutte contre le changement climatique en fait partie.

Pensez-vous, malgré tout, qu’un accord est possible et que vous pourriez signer un texte final ?

J’espère que les chefs d’Etat et de gouvernement expliqueront à leurs ministres qu’en rester là, c’est accepter de voir se multiplier les crises alimentaires, la pénurie des ressources halieutiques, les déplacements monstrueux de migrants désespérés. Et qu’il faut changer la méthode de travail de ces négociations où l’on voit des pays qui n’ont même pas ratifié le protocole de Kyoto, ou l’ont quitté, se permettre de nous donner de leçons de conduite. «La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent », disait Albert Einstein. Changeons donc si on veut un résultat qui permette de ne pas conduire l’humanité dans le mur.

Par Saër SY